1945年,二戰接近尾聲時,巴頓將軍率領第三集團軍,不顧破壞《雅爾塔協定》的風險,闖入劃給蘇聯的東德占領區。他們的目標不是[敏感詞]重鎮,而是一家叫蔡司的公司。

這家公司是光學領域的佼佼者,戰爭期間為德軍生產望遠鏡、測距儀、航空攝像機等,是德軍[敏感詞]的重要供應商。

當時戰爭尚未結束,但美蘇兩國已盯上了德國的科技資源,美國策劃的“回形針行動”,向歐洲派遣了一支由3000名科學家和專家組成的的技術部隊,評估篩選德國的科技資源。

蔡司公司,當時被美軍列為首要目標之一。

美國人原本打算用600多輛卡車將整個蔡司搬到西德去,不料,由于蘇軍推進太過迅速,措手不及之下,美國人決定“拿走公司的大腦”,將蔡司最核心的100多名員工轉移到西德,在那里建了個新蔡司。

當時美軍的行動主要基于[敏感詞]潛力方面的考慮,但恐怕誰也不會想到,這家靠生產光學鏡頭起家的家族企業,在大半個世紀后,仍能影響整個世界高科技產業鏈的格局。

今天,當我們討論芯片面臨的卡脖子困境時,談論最多的,是光刻機,是阿斯麥(ASML)。但其實,光刻機背后,是一大批歐美的先進技術在支撐,而蔡司是其中最關鍵的一環。

目前[敏感詞]的極紫外光刻機(EUV),需要極其精密的光學鏡頭,目前全世界只有蔡司一家能夠做到,別無二家。

可以說,沒有蔡司,就不會有EUV光刻機,也就不會有7nm以下芯片,也就不會有iPhone14這樣強大的智能手機。

在油管上看到過一期關于蔡司與半導體工業的視頻,標題就是“沒有這家德國公司,整個現代文明都將崩塌”。這句話有些夸張,但很大程度上也確實反映了蔡司的重要性。

01

1846年,中國還是大清朝道光年間,一個叫卡爾·蔡司的德國工匠創建了一個小作坊,生產顯微鏡和其他測量儀器,就是今天蔡司的前身。

170多年來,蔡司鏡頭憑借完美的設計和高超的工藝技術,在光學領域始終走在世界最前列。

蔡司成立不久后,便與附近的耶拿大學建立了合作關系。1863年,耶拿大學一個叫恩斯特·阿貝的物理學家來到蔡司的車間,讓蔡司給他制造幾臺做物理實驗需要用到儀器。

這位物理學家后來成為蔡司的研究總監和股東,對蔡司產生了深遠的影響。

阿貝將最前沿的光學理論引入到產品生產中。尤其是他1872 年提出的顯微成像波動理論,基于數學模型來設計光學鏡頭,取代了過去低效的試錯法,使蔡司成為光學領域的領先者。

1888年12月,公司創始人去世,阿貝做了個重要決定:把他所有的股份都放在一個名叫卡爾·蔡司的基金會里,他還拉來另外兩家公司也加入基金會,并為基金會制定了章程。

按照章程,蔡司公司的利潤為除了用于公司發展,剩余的利潤通過基金會來資助科學研究、文化活動和員工福利計劃。

阿貝還率先引入8小時工作制,提供帶薪休假等福利,而當時德國的其他工廠,工人每天平均工作10小時。

那時候,是1900年。德國首任總統西奧多·豪伊斯稱阿貝為“理性主義圣人”。

到1914年,[敏感詞]次世界大戰前夕,蔡司已經發展成為世界[敏感詞]的相機生產公司,他們生產的雙筒望遠鏡也大受軍方歡迎,為公司帶來了滾滾訂單。

盡管20世紀上半葉戰亂不斷,德國又先后經歷了兩次世界大戰,但蔡司的業務還是飛速擴張,從最開始的顯微鏡到相機、望遠鏡,再到后來的攝像機、天文望遠鏡,當年的小作坊,逐漸成為光學領域的無冕之王。

二戰期間,蔡司生產的光學元件在德軍[敏感詞]中起到了重大作用。當然,戰爭后期當盟軍對德國進行轟炸破壞時,蔡司也成為重要目標。

美國戰略情報局先后將1600多名德國科學家和工程師轉移,很多后來去了美國,其中最[敏感詞]的是研發德國V-2火箭的馮·布勞恩。這些科學家為后來美國贏得太空競賽打下了根基。

在這場行動中,蔡司的核心人才也被美軍搶走,而遲了一步的蘇聯,只好把剩下的機器設備統統搬到蘇聯,蔡司也自此一分為二,在兩種完全不同的體制下繼續存活。

蔡司是一家在大眾層面相對低調的公司,但在人類歷史上很多重大歷史時刻,都能看到它的身影。

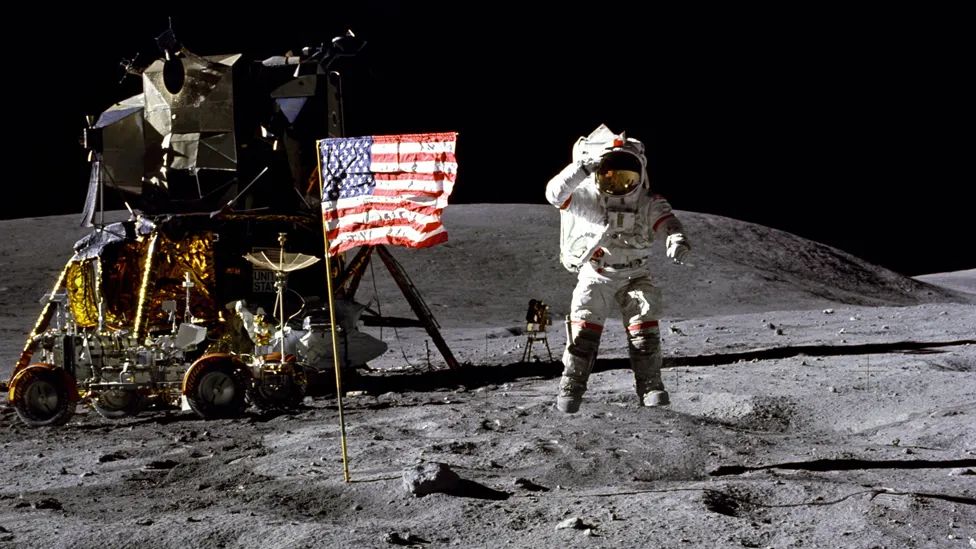

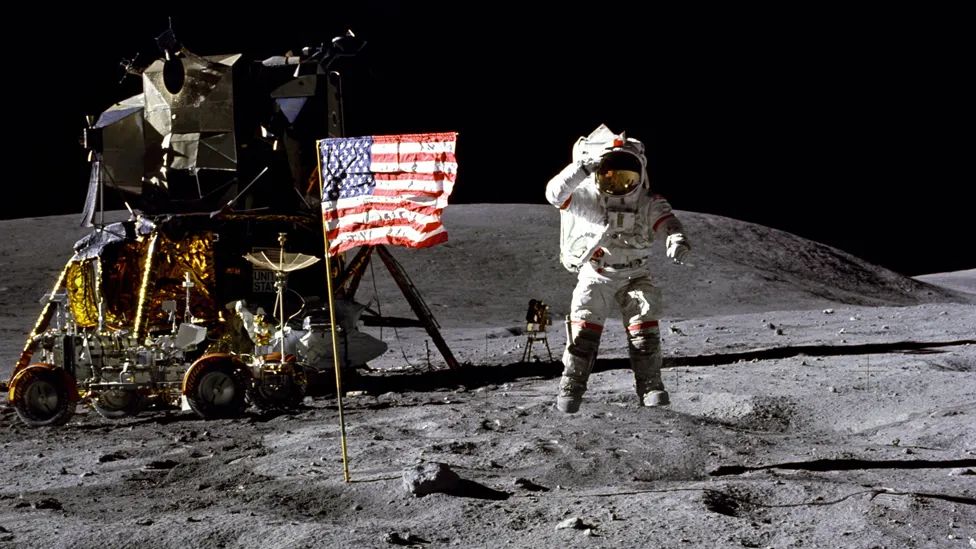

1969年,阿波羅11號登陸月球,當時宇航員攜帶了兩臺哈蘇相機,搭載的就是蔡司生產的鏡頭,在月球上拍下了眾多意義非凡的照片。

1989年,柏林墻倒塌,東西德已分開數十年的兩家蔡司試圖合并。

當時東德蔡司人員臃腫,有多達5萬名員工,但其中許多人是只掛名不工作。對這個混得實在不怎么樣的東德“表兄”,西德蔡司實在沒啥興趣,不過最后還是迫于政治壓力勉強接受了合并。

80年代,隨著日本佳能、尼康的崛起,蔡司的鏡頭在相機領域開始失去競爭力,市場不斷被蠶食,就連以前的老客戶哈蘇相機,也開始轉向日本公司生產的鏡頭。

不過,就在這時候,一家成立不久的荷蘭小公司找上門來,開始了與蔡司相愛相殺至今的傳奇經歷。

這家當時名不見經傳的小公司,就是如今半導體產業皇冠上的明珠、光刻機領域的王者,阿斯麥(ASML)。

ASML對半導體產業來說有多重要?用ASML總裁彼得·溫寧克在2017年接受專訪時說的一句話就是:

“如果我們交不出EUV光刻機,摩爾定律就會從此停止。”

目前,摩爾定律的極限已實現5nm制程,接近3nm、2nm,想要實現這一制程節點,就一定要用到荷蘭ASML的EUV光刻機。

一臺EUV售價高達1億歐元,堪稱印鈔機,而且排隊搶著買還不一定能買到。

不過回到上世紀80年代,ASML剛成立時,境況只能用慘淡來形容。

ASML脫胎于大名鼎鼎的飛利浦,前期主要的技術來源也是飛利浦的NatLab實驗室。不過,1984年從飛利浦獨立出來時,ASML可以說是一窮二白,連辦公場所都是在飛利浦旁邊臨時搭的“窩棚”。

好在當時公司有個比較能“畫餅”的CEO,硬拉著一幫員工鼓舞士氣,一步步搞出了被市場接受的光刻機。

不過,在摩爾定律推動下,隨著集成電路的飛速發展,對光刻機的要求也越來越高,而對光刻機性能影響最關鍵的,是其中的光學元件。

ASML的工程師發現,他們之前的光學鏡頭供應商開始無法滿足需要。找來找去,蔡司進入了荷蘭人的視野。

當他們前往蔡司拜訪時,接待他們的是蔡司數學部門負責人格拉策爾,他是全球光學屆的翹楚,為哈蘇相機設計過廣角鏡頭,為此還贏得了NASA頒發的阿波羅成就獎。

在等級森嚴的蔡司,最重要的部門是數學部門,數學家屬于[敏感詞]階層,他們的工作是進行透鏡相關的計算。他們有自己寬敞的辦公室,就連午餐時間都比其他人要長。

ASML與蔡司的合作很不順利,很長時間里,兩家都在扯皮和掐架。

在半導體領域,蔡司自1968年便開始為電路板曝光設備提供鏡頭。不過,這塊兒一直屬于邊緣業務,蔡司并不重視,對ASML這家成立沒幾年的小公司,當然更不上心。

當時,ASML雄心勃勃,推出了具有革命性意義的PAS 5500光刻機,可以成像0.5~0.6微米的細節,獲得了市場認可,ASML計劃批量生產。

但這一機型需要的光學鏡頭不僅要求極高,數量也多,而蔡司蝸牛一般的速度,根本無法滿足要求。

ASML也想過找替代供應商,但都以失敗而告終。沒辦法,光刻機所需要的光學鏡頭變得越來越精密,越來越復雜,看遍全世界,只有蔡司一家能做到。

蔡司的作風古板而傳統,當時還在用傳統的工匠打磨方式生產鏡頭:手動拋光,肉眼分辨瑕疵,反復修正,這需要有多年工作經驗的技工才能做到。在蔡司,這種技工被稱為“金手指”,每名技工的平均培養時間是6~10年。

1990年,蔡司有6名這樣的“金手指”,PAS 5500光刻機需要的i線鏡頭,他們就算拼命苦干,每年也只能交付10個。

這時候,蔡司終于開始意識到,公司傳統的手工生產,是時候退出歷史舞臺了。

蔡司的光學實驗室(O-Lab)開始研發下一代鏡頭生產技術,主要目標便是實現精度更高、速度更快的自動化生產。

他們自己設計開發各種關鍵技術:激光干涉測量、自動拋光、自動控制,將蔡司的鏡頭帶向了下一代,也讓ASML一步步走上光刻機霸主之位。

在講述ASML歷史的《光刻巨人》這本書中,蔡司的身影伴隨始終。憑借其先進的工藝技術,半個世紀以來,蔡司推動芯片制程縮小了三個量級。

如今,蔡司的四大事業群中,半導體制造已被排到[敏感詞]位,全球80%的半導體芯片,需要使用蔡司制造的鏡頭,才能制造出比頭發絲還要細數千倍的半導體結構。

可以說,這家低調的德國公司,是半導體領域的幕后之王。

一臺EUV光刻機,由超過10萬個零件組成,涉及5000多家供應商。幾個核心部分,除了蔡司的鏡頭,它還需要美國Cymer公司的的光源系統,德國的精密儀器等等。

完全可以說,光刻機是西方現代工業體系的集大成,是人類工業革命以來制造業的皇冠。

中國要突破這條產業鏈的所有環節,靠山寨和逆向工程顯然不可能,必須沉下心來,在基礎研究領域有所作為。

正如任正非曾感慨:我們國家修橋、修路、修房子,已經習慣了只要砸錢就行,但芯片只砸錢不行,還要砸數學家、物理學家、化學家……

回顧歷史,光是蔡司一家,背后就是長達170多年的技術積淀,無數科學家和工程師在反反復復的試驗與探索中,才將光學技術推進到了今天登峰造極的地步。

而ASML這家相對年輕的公司,除了技術上攻堅克難,更重要的,恐怕還包括市場運作和供應鏈整合。這種繼承全球資源為我所用的模式,對ASML的成功起到了關鍵作用。

比如,在EUV研發后期,ASML引入了大客戶投資,英特爾、臺積電和三星共同出資數十億歐元,參與EUV光刻機的研發。

這不僅減輕了ASML自身的資金壓力,還提前搞定了主要客戶,逼迫競爭對手不得不放棄研發同類產品。

卡著光刻機脖子的,既有蔡司這樣技術雄厚的百年老店,也有ASML對整個產業鏈的整合能力。所謂卡脖子,表面看卡的是某幾項技術,實際上背后是整個體系的較量。

那么與此相對應,我們需要的,既有對基礎科學的持續深耕,也有開放的心態,以及培育[敏感詞]創新公司的土壤。

免責聲明:本文采摘自“芯師爺”,本文僅代表作者個人觀點,不代表薩科微及行業觀點,只為轉載與分享,支持保護知識產權,轉載請注明原出處及作者,如有侵權請聯系我們刪除。